您现在的位置是:主页 > 文化 > 文化

王齐洲:《乐经》探秘

![]() 王齐洲2021-01-11【】人已围观

王齐洲2021-01-11【】人已围观

简介《乐经》探秘之一:《乐经》之有无 在中国传统文化中,经学具有举足轻重的地位,影响和制约着中国文化的发展,成为中国文化不朽的灵魂。而儒家经典,自汉武帝罢黜百家,独尊儒

《乐经》探秘之一:《乐经》之有无

在中国传统文化中,经学具有举足轻重的地位,影响和制约着中国文化的发展,成为中国文化不朽的灵魂。而儒家经典,自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以来,始终处于思想核心和理论指导的独特位置,受到社会的尊崇。《诗》《书》《礼》《易》《春秋》这些先秦儒家薪火相传的典籍,在汉以后一直作为文化经典受到社会各方面的重视,研究这些经典的论著汗牛充栋,代有创获。

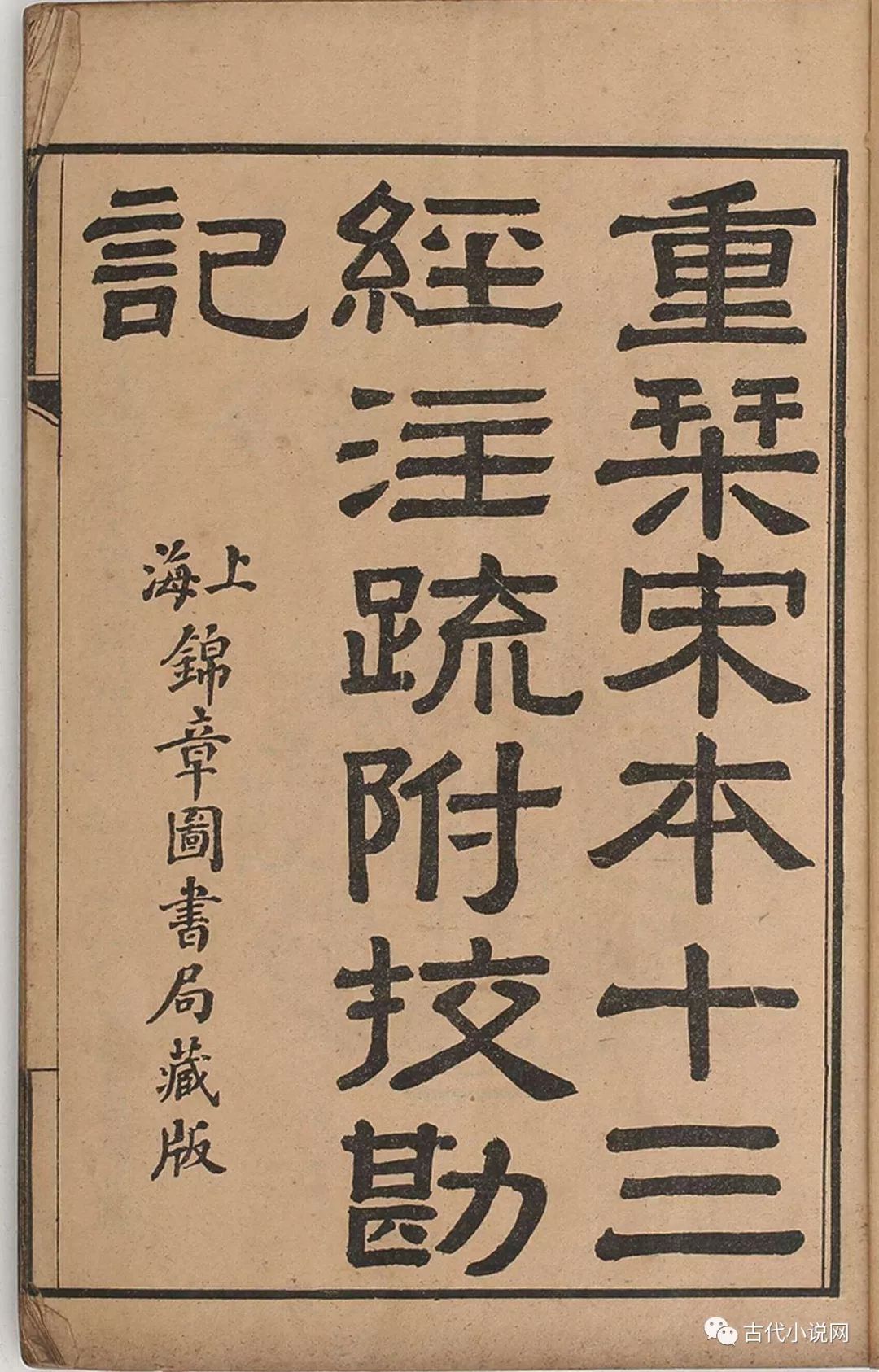

《重刊宋本十三经注疏附校勘记》

然而,同样被先秦儒家所推崇的《乐》,自汉以后就处于若显若隐、似有似无的状态,成为经学之秘,始终困扰着学术界,也影响着人们对中国传统文化的深入理解。

笔者不揣谫陋,尝试对此问题加以探讨,以期揭示这一秘密,促进学术界的深入思考。不妥之处,敬请批评。

儒家经典由孔子所确立。“孔子以《诗》《书》《礼》《乐》教,弟子盖三千焉。身通六艺者,七十有二人。如颜浊邹之徒,颇受业者甚众”。[1]《诗》《书》《礼》《乐》并非孔子所创作,而是孔子整理并阐释的周代传留下来的文化典籍。它们后来被尊称为“经”,成为儒学教育的基本文化典籍。

如战国末年的大儒荀子便说:“学恶乎始?恶乎终?曰:其数则始乎诵‘经’,终乎读《礼》;其义则始乎为士,终乎为圣人。真积力久则入,学至乎没而后止也。故学数有终,若其义则不可须臾舎也。为之,人也;舎之,禽兽也。故《书》者,政事之纪也;《诗》者,中声之所止也;《礼》者,法之大分、群类之纲纪也。故学至乎《礼》而止矣。夫是之谓道德之极。《礼》之敬文也,《乐》之中和也,《诗》《书》之博也,《春秋》之微也,在天地之间者毕矣。”[2]

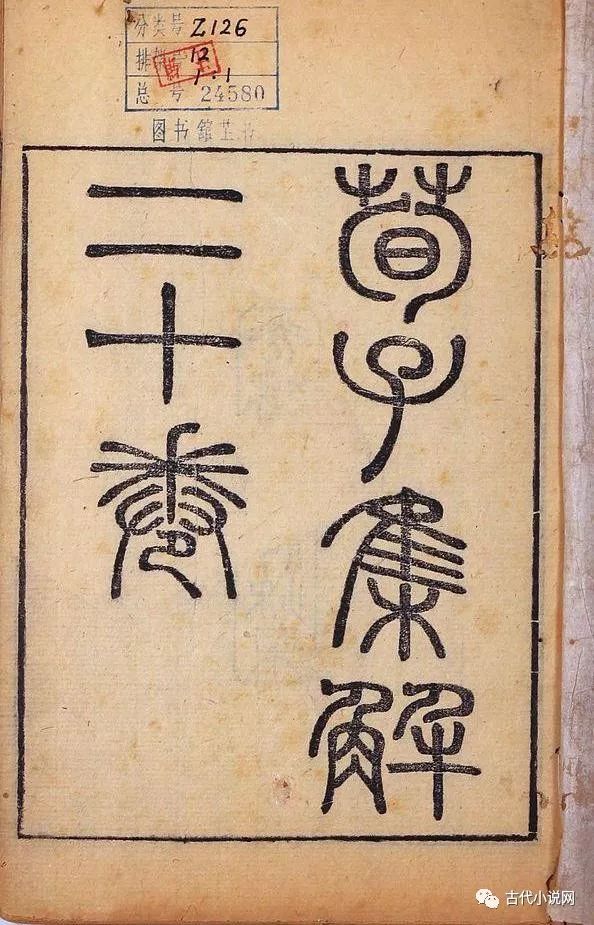

《荀子集解》

他这里所说的需要学习的“经”,就是儒家推崇的经典,包括《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》五种。

其实,“经”并非什么神秘的东西。东汉刘熙《释名》云:“经,径也,如径路无所不通,可常用也。”[3]即是说,大家经常使用的重要典籍就是“经”。

因此,先秦各家都有自己的“经”,如道家有《道德经》,墨家有《墨经》,法家有《法经》。而儒家之“经”则主要是由孔子所选择并阐释的西周以来的文化典籍。

在西周,“大司乐掌成均之灋,以治建国之学政,而合国之子弟焉。凡有道者有德者使教焉,死则以为乐祖,祭于瞽宗。以乐德教国子:中、和、祗、庸、孝、友。以乐语教国子:兴、道、讽、诵、言、语。以乐舞教国子:舞《云门》《大卷》《大咸》《大㲈》《大夏》《大濩》《大武》。”[4]“乐正崇四术,立四教,顺先王《诗》《书》《礼》《乐》以造士。春、秋教以《礼》《乐》,冬、夏教以《诗》《书》,王大子、王子、群后之大子、卿大夫元士之适子、国之俊选,皆造焉。”[5]

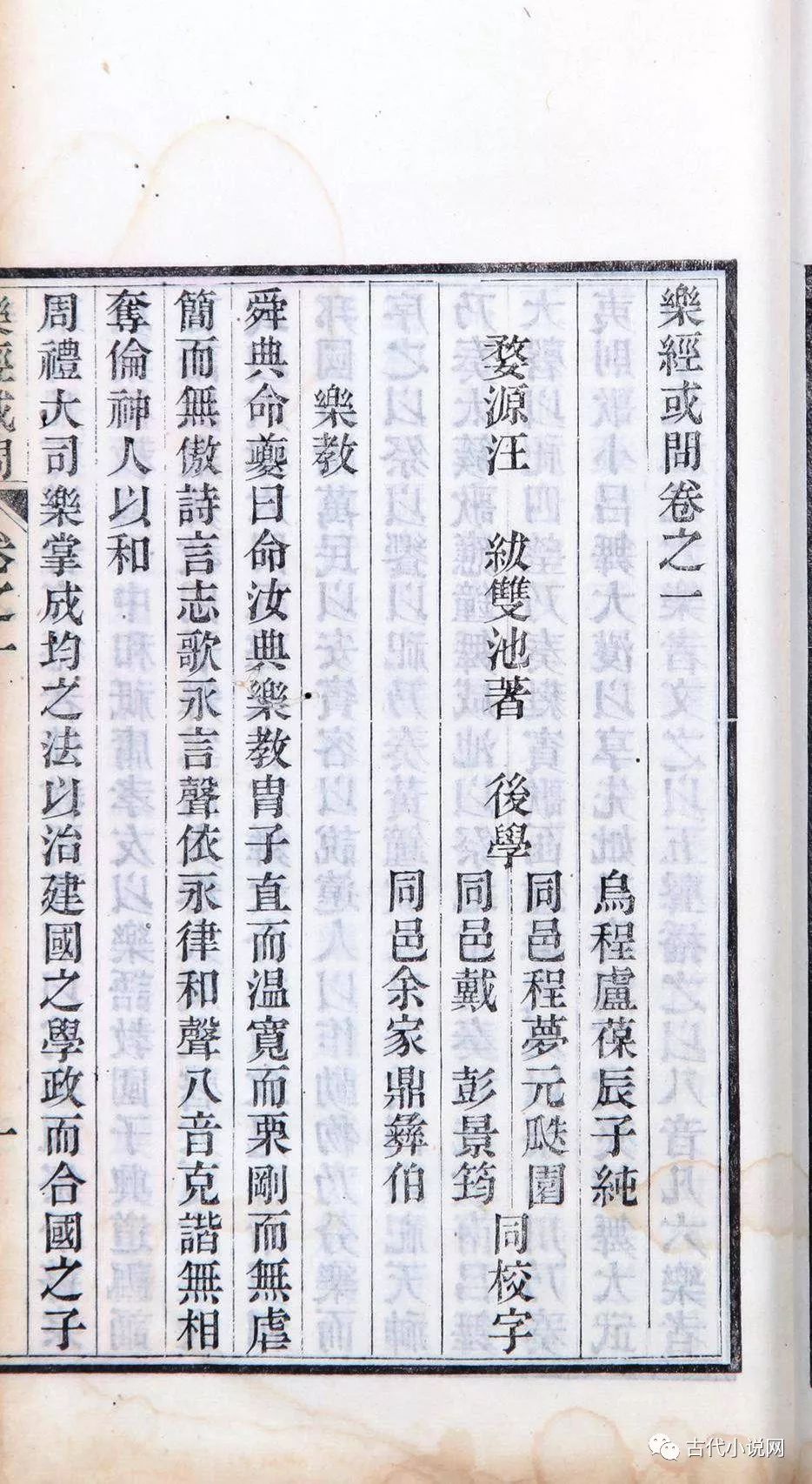

《乐经或问》

这说明,在孔子之前,本来就已经有《诗》《书》《礼》《乐》之教,并且有相应的教材,直到春秋时期仍然如此。

例如,春秋中期的鲁僖公二十七年(前633年),晋国“作三军,谋元帅”,赵衰曰:“郄縠可。臣亟闻其言矣,说《礼》《乐》而敦《诗》《书》。《诗》《书》,义之府也;《礼》《乐》,德之则也。德、义,利之本也。《夏书》曰:‘赋纳以言,明试以功,车服以庸。’君其试之。”[6]

这里将《诗》《书》《礼》《乐》并称,并认为懂得它们就是有德、义,可见学习《诗》《书》《礼》《乐》对于人格培养之重要,这已经成为贵族们的文化传统。

稍后,楚国贤大夫申叔时在回答楚庄王如何教育太子时说:“教之《春秋》,而为之耸善而抑恶焉,以戒劝其心;教之《世》,而为之昭明德而废幽昏焉,以休惧其动;教之《诗》,而为之道广显德,以耀明其志;教之《礼》,使之【知】上下之则;教之《乐》,以疏其秽而镇其浮;教之《令》,使访物官;教之《语》,使明其德,而知先王之务,用明德于民也;教之《故志》,使知废兴者而戒惧焉;教之《训典》,使知族类,行比义焉。”[7]

《国语集解》

这说明,在春秋时期的楚国贵族教育中,《诗》《礼》《乐》也是其教育内容,而《故志》《训典》等,可归入《书》类文献,应该都有相应的教材。

当然,楚国世子以及西周贵族子弟所学的《诗》《书》《礼》《乐》与孔子教育弟子的《诗》《书》《礼》《乐》虽有联系,但也有很大区别。所谓联系,是说它们一脉相承,难以做截然的分割;所谓区别,是因为孔子“删《诗》《书》、定《礼》《乐》”,对原有文献进行了整理和加工,其面貌与此前已经大为不同。

至于楚太子所学《春秋》,应该是楚国的国史,也称《梼杌》,不会是鲁国编年史《春秋》,更不会是孔子据鲁国国史所撰的《春秋》,因为申叔时的时代要早孔子半个多世纪,赵衰则早近百年。

上述文献记载表明,儒家经典具有深厚的历史文化底蕴,是对周代传统文化典籍的继承和发展。

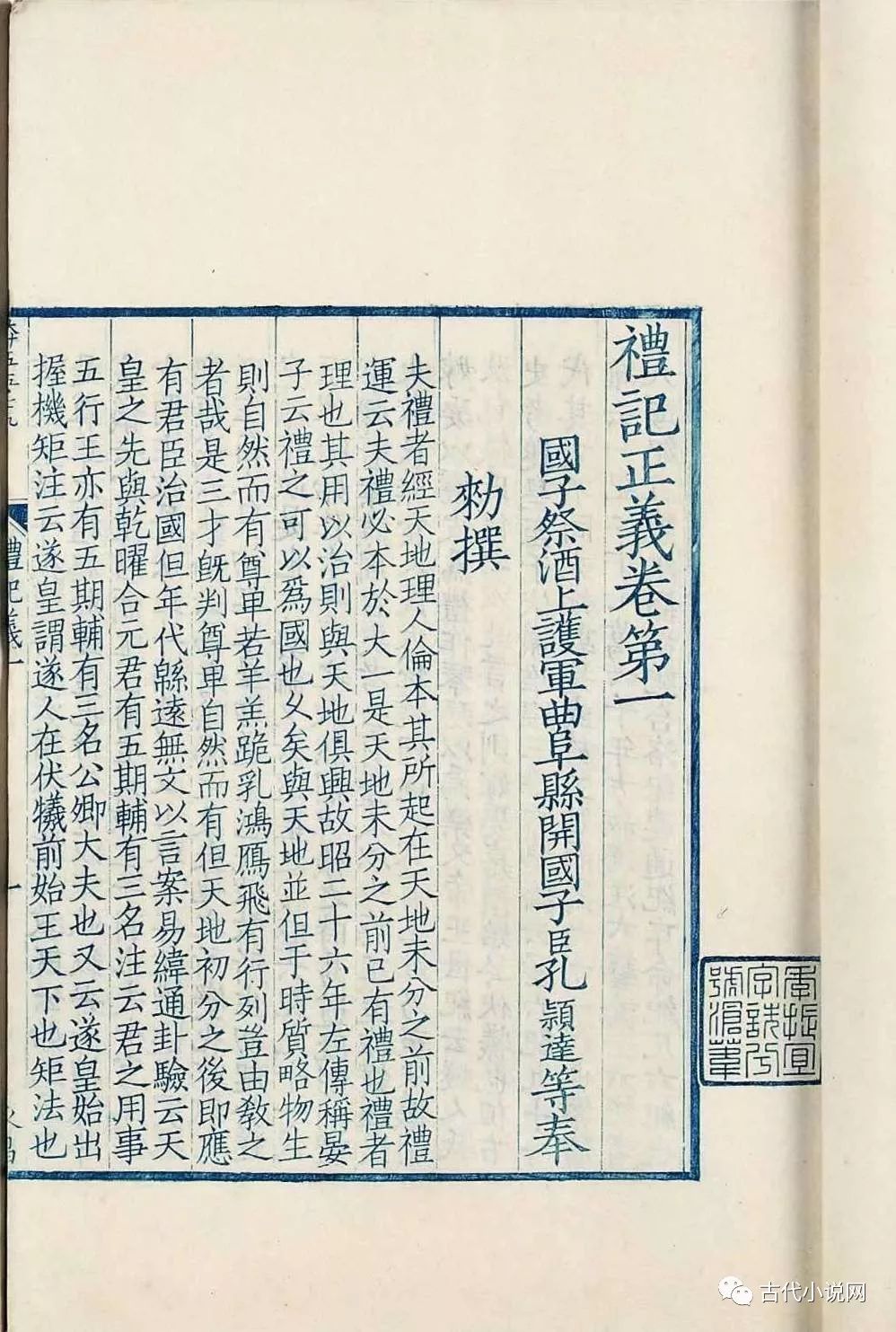

《礼记正义》

儒家之“经”,向来有“六经”之说。《礼记·经解》云:“孔子曰:‘入其国,其教可知也。其为人也,温柔敦厚,《诗》教也;疏通知远,《书》教也;广博易良,《乐》教也;絜静精微,《易》教也;恭俭庄敬,《礼》教也;属辞比事,《春秋》教也。’”[8]

这里提到《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六教,其所教内容即后人之所谓“六经”。有人认为《礼记》编定于汉代,因而孔子六教之说不可信。

不过,《庄子·天运》载云:“孔子谓老聃曰:‘丘治《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经,自以为乆矣,孰知其故矣。以奸者七十二君,论先王之道,而明周、召之迹,一君无所钩用。甚矣,夫人之难说也!道之难明邪?’老子曰:‘幸矣,子之不遇治世之君也。夫六经,先王之陈迹也,岂其所以迹哉!’”[9]

《庄子》之书多寓言,说老子与孔子共论“六经”,显然与史实不合,故后人也多不信。好在新近出土的战国楚竹书已经有六经之说,如郭店楚简有言:“《礼》,交之行述也;《乐》,或生或教者也;(《书》,□□□□)者也;《诗》,所以会古今之诗也者;《易》,所以会天道、人道也;《春秋》,所以会古今之事也。”[10]又称:“故夫夫,妇妇,父父,子子,君君,臣臣,六者各行其职,而谗谄无由作也。观诸《诗》《书》则亦在矣,观诸《礼》《乐》则亦在矣,观诸《易》《春秋》则亦在矣。”[11]

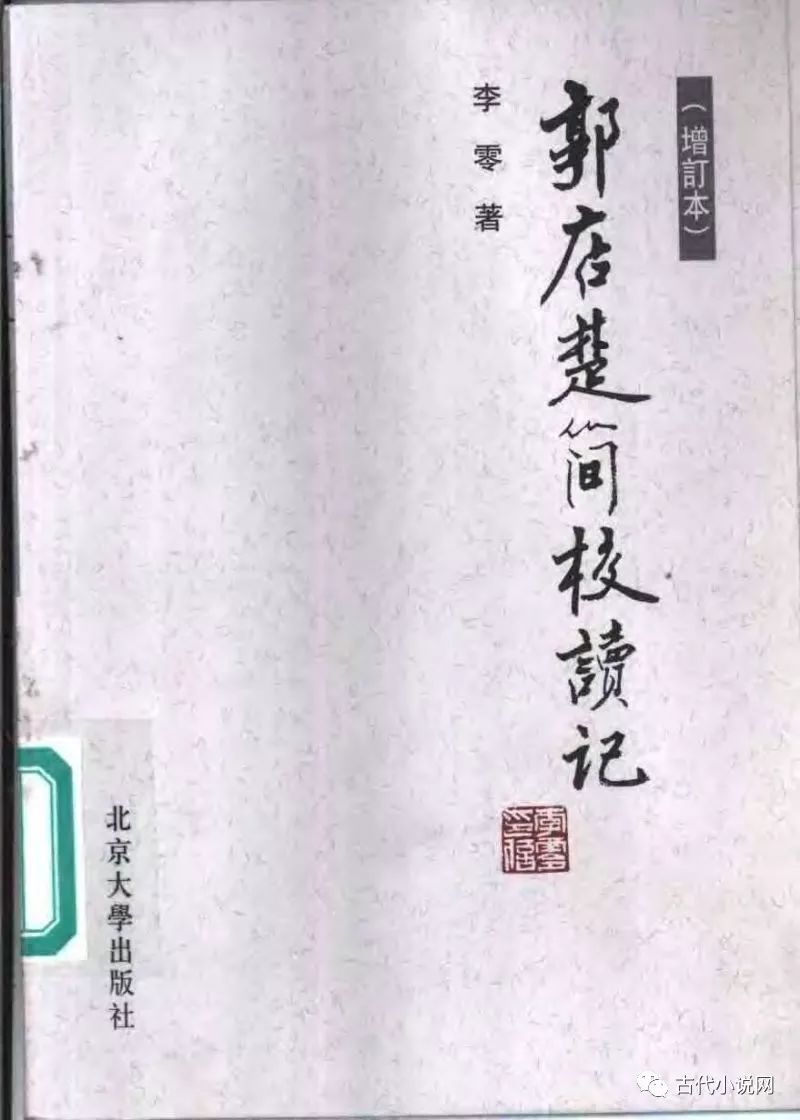

《郭店楚简校读记》

郭店楚简葬于战国中期偏后,与庄子同时,这说明《庄子》的“六经”之说有现实依据,只是借老子、孔子发表议论而已,不全是妄说。

既然战国时期已经有“六经”之说,《乐经》自然客观存在,不存在有或无的问题。然而,问题并非如此简单,学界的确存在“乐本无经”的意见,而且有相当大的影响,四库馆臣即其代表。《四库全书总目》乐类总序云:

“

沈约称《乐经》亡于秦。考诸古籍,惟《礼记·经解》有乐教之文。伏生《尚书大传》引“辟雝舟张”四语,亦谓之《乐》,然他书均不云有《乐经》。(《隋志》:《乐经》四卷,葢王莽元始三【应为四——引者】年所立。贾公彦《考工记》磬氏疏所称《乐》曰,当卽莽书,非古《乐经》也。)大抵乐之纲目具于礼,其歌词具于诗,其铿锵鼓舞则传在伶官。

汉初制氏所记,葢其遗谱,非别有一经为圣人手定也。特以宣豫导和,感神人而通天地,厥用至大,厥义至精,故尊其教得配于经。而后代钟律之书,亦遂得著录于经部,不与艺术同科。顾自汉氏以来,兼陈雅俗,艳歌侧调,并隶《云》《韶》,于是诸史所登,虽细至筝琶,亦附于经末。

循是以往,将小说稗官未尝不记言记事,亦附之《书》与《春秋》乎?悖理伤教,于斯为甚!今区别诸书,惟以辨律吕、明雅乐者,仍列于经。其讴歌末技,弦管繁声,均退列杂艺、词曲两类中,用以见大乐元音道侔天地,非郑声所得而奸也。[12]

”

《四库全书总目》

细绎序言,至少包括这样几层意思:

一、乐即音乐,内含乐律、乐曲、乐器、乐人;二、由于“乐之纲目具于礼,其歌词具于诗,其铿锵鼓舞则传在伶官”,因此,乐并无独立之文本;三、如硬要追寻其文本,也只有乐曲遗谱可据,此遗谱亦非圣人之经;四、乐之配经是对其特有社会效果的肯定,并非真有所谓《乐经》之书;五、后人将钟律之书录于经部,徒乱类例,“悖理丧教,于斯为甚”。六、因此,《四库全书总目》除将少量“辨律吕、明雅乐者”,仍列于“经”外,其余“讴歌末技,弦管繁声”,均退列杂艺、词曲两类之中。

正因为有这样的认识,所以《四库全书总目》经部仅著录乐类正目一卷、存目一卷,而礼类则著录了正目四卷、存目三卷。

应该指出,四库馆臣对“乐”的认识与先秦儒家关于“乐”的认识完全不同,故而做出了“乐本无经”的判断。其他主张“乐本无经”的学者,大体都是基于这样的认识。

其实,在儒家鼻祖孔子那儿,“乐”并不单纯指称音乐。例如,孔子说:“乐云乐云,钟鼓云乎哉?”[13]明确说明“乐”并非只指音乐。

吴道子绘《孔子行教像》

孔子又说:“兴于诗,立于礼,成于乐。”[14]显然,在孔子心目中,“乐”是比“礼”更高的人生境界,并非只是“辨律吕、明雅乐”。[15]

《礼记·乐记》很好地阐释了这种思想,如说:“乐者,非谓黄钟、大吕、弦歌、干扬也,乐之末节也。”[16]“王者功成作乐,治定制礼。其功大者其乐备,其治辩者其礼具。干戚之舞,非备乐也;孰亨(熟烹)而祀,非达礼也。”[17]“乐者乐也,君子乐得其道,小人乐得其欲。以道制欲,则乐而不乱;以欲忘道,则惑而不乐。是故君子反情以和其志,广乐以成其教,乐行而民向方,可以观德矣。”[18]

这些论述都意在说明,“乐”不就是简单地指称音乐。那么,儒家所说的“乐”又是什么呢?孔子为什么要弟子“成于乐”呢?

《荀子·乐论》回答了人为什么需要“乐”以及“乐”的作用究竟是什么。其有云:

《孔子 孟子 荀子乐论》

“

夫乐者乐也,人情之所必不免也。故人不能无乐,乐则必发于声音,形于动静。而人之道,声音、动静、性术之变尽是矣。故人不能不乐,乐则不能无形,形而不为道则不能无乱。

先王恶其乱也,故制雅、颂之声以道(导)之,使其声足以乐而不流,使其文足以辨而不諰,使其曲直、繁省、廉肉、节奏足以感动人之善心,使夫邪汙之气无由得接焉。是先王立乐之方也。[19]

”

在荀子看来,“乐”是人对快乐生活的追求,是人的情感所不能避免的。人在生活中不能没有快乐,有了快乐就会发出声音,形于动静,音乐只是这种情感的表达形式,先王制作雅颂之声是为了引导这情感的表达使其有所节制,以感动人之善心。

而节制情感表达的最有效的途径就是“礼”,“故乐行而志清,礼修而行成,耳目聪明,血气和平,移风易俗,天下皆宁,美善相乐。故曰乐者乐也,君子乐得其道,小人乐得其欲。以道制欲,则乐而不乱;以欲忘道,则惑而不乐。故乐者,所以导乐也,金石丝竹者,所以导乐也,乐行而民向方矣。故乐者,治人之盛者也。”[20]

《荀子集解》

“乐也者,和之不可变者也;礼也者,理之不可易者也。乐合同,礼别异,礼乐之统管乎人心矣。”[21]

因此,“先王本之情性,稽之度数,制之礼义,合生气之和,道五常之行,使之阳而不散,阴而不宻,刚气不怒,柔气不慑,四畅交于中,而发作于外,皆安其位,而不相夺也。然后立之学等,广其节奏,省其文采,以绳德厚,律小大之称,比终始之序,以象事行,使亲疏贵贱长幼男女之理皆形见于乐,故曰乐观其深矣。”[22]

“乐者,所以象德也;礼者,所以缀淫也。是故先王有大事必有礼以哀之,有大福必有礼以乐之。哀乐之分,皆以礼终。乐也者,圣人之所乐也,而可以善民心,其感人深,其移风易俗,故先王著其敎焉。”[23]“是故先王之制礼乐也,非以极口腹耳目之欲也,将以敎民平好恶,而反人道之正也。”[24]

由此可见,先秦儒家所提倡的“乐”,其实是与“礼”相伴而生、相持而长的一种文化精神,这种文化精神就是有节制的快乐精神,而音乐只是体现这种精神的一种形式,一种媒介。

作者近照

笔者在《论周代礼乐文化的快乐精神》一文中曾指出:“周代礼乐文化经过先秦儒家的系统阐释,成为中国传统文化的重要思想资源。礼乐文化之“乐”古音读“洛”、“岳”,二音分别出“喜乐”、“音乐”二义。而音乐本于人心之喜乐,又是人心之表象,还以陶铸人心为目标。因此,“乐”文化不只是关于音乐的文化,更是关于社会和谐和个人快乐的文化,其旨趣在喜乐,目的是“和同”。

而“礼”的依据主要是人的理性,所维持的是区别社会等级的资源分配,故强调“辨异”,其旨趣也包含喜乐。正如“音”“乐”是“声”的高级形态,“喜”“乐”则是“心”的和谐表达,如果概括为一种精神,那就是快乐精神。[25]

”

既然“乐”是指一种有节制的快乐精神,那么,“乐”就不是仅仅指称音乐,凡是能够使人快乐的都可称之为“乐”,诗歌、舞蹈是“乐”,饮宴、游弋是“乐”,学习、收获也是“乐”,“天有日月星辰,地有山陵河海,岁有万物成熟,国有贤圣宫观周域官僚,人有言语衣服体貌端修,咸谓之乐”[26]。

《乐经律吕通释》

因此,“乐教”就不是单纯的音乐教育,而是艺术教育、文学教育、情感教育、人格教育。孔子所谓“广博易良,乐教也”,即是此意。

不过,话又得说回来,“乐”既然涉及到生活的方方面面,“乐教”总得有个抓手,才可以进行系统的有关“乐”的教育。

包括诗歌舞蹈在内的广义的音乐教育无疑是“乐教”最好的抓手,因为“钟鼓管磬、羽籥干戚,乐之器也;屈伸俯仰、缀兆舒疾,乐之文也”[27],有“器”有“文”,就可以实施具体的“乐教”,培养践行礼乐文化的理想人才,不至使“乐教”流于空虚。

而“声”有“奸声”、“正声”之分,“乐”有“淫乐”、“和乐”之别:“凡奸声感人,而逆气应之,逆气成象,而淫乐兴焉;正声感人,而顺气应之,顺气成象,而和乐兴焉。倡和有应,回邪曲直,各归其分,而万物之理各以类相动也”;[28]“故听其雅颂之声,志意得广焉;执其干戚,习其俯仰诎伸,容貌得庄焉;行其缀兆,要其节奏,行列得正焉,进退得齐焉;故乐者天地之命、中和之纪、人情之所不能免也”。[29]

《礼记正义》

儒家的“乐教”,就是要运用雅乐正声进行“和乐”教育,引导学子理解礼乐文化的快乐精神,养成学者的君子人格。孔子说:“吾自卫反鲁,然后乐正,雅、颂各得其所。”[30]

所谓《乐经》,就是孔子“正乐”所依据的相关历史文献以及他所使用的对弟子进行“乐教”的相关乐学教材,这些教材当然是由孔子整理而确定的。正因为如此,《庄子·天运》才有“丘治《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经”之说,《荀子·劝学》才有学《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》之论。这应该是基于历史事实和孔子教育实践的正确判断。

既然孔子有对弟子进行“乐教”的基础文本,那文本就应该是儒家所说的《乐经》,因此,说“乐本无经”就不能成立。

上下滑动查看注释

注释:

[1] 司马迁著,裴骃集解:《史记》卷四十七《孔子世家》,《二十五史》本,上海:上海古籍出版社、上海书店,1986年,第227页。

[2] 王先谦:《荀子集解》卷一《劝学篇第一》,《诸子集成》本,上海:上海书店出版社,1986年,第7页。

[3] 刘熙:《释名》卷第六《释典艺》,北京:中华书局,2016年,第91页。

[4] 郑氏注、贾公彦疏:《周礼注疏》卷二十二《春官宗伯·大司乐》,《十三经注疏》本,北京:中华书局,1980年,第787页。

[5] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷十三《王制》,《十三经注疏》本,第1342页。

[6] 杜预注,孔颖达疏:《春秋左传注疏》卷十六《僖公二十七年》,《十三经注疏》本,第1822页。

[7] 徐元诰:《国语集解》卷十七《楚语上》,北京:中华书局,2002年,第485—486页。点校者“礼”“乐”二字未使用书名号,今据上下文义补。

[8] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷五十《经解》,《十三经注疏》本,第1609页。

[9] 王先谦:《庄子集解》卷五《外篇·天运》,《诸子集成》本,第95页。

[10] 李零:《郭店楚简校读记》第五组简文《物由望生》,北京:北京大学出版社,第160页。李校本“礼”“乐”“书”“诗”“易”“春秋”均未加书名号。荆门市博物馆编《郭店楚墓竹简》原题《语丛一》,原文为:“《易》所以会天道、人道也。《诗》所以会古今之恃也者。《春秋》所以会古今之事也。《礼》交之行述也。《乐》或生或教者也。……者也。”其“易”“诗”“春秋”均有书名号,“礼”“乐”未加书名号。

[11] 李零:《郭店楚简校读记》第四组简文《六位》(原题《六德》),第131页。李校本“诗”“书”“礼”“乐”“易”“春秋”均未加书名号。

[12] 永瑢等:《四库全书总目》卷三十八《经部乐类总序》,北京:中华书局,1965年,第320页。

[13] 何晏集解、邢昺疏:《论语注疏》卷十七《阳货》,《十三经注疏》本,第2525页。

[14] 何晏集解、邢昺疏:《论语注疏》卷八《泰伯》,《十三经注疏》本,第2487页。

[15] 参见拙作:《“兴于诗”:儒家君子人格养成的逻辑起点》,《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》2017年第2期;《“立于礼”:儒家君子人格养成的行为准则》,《社会科学研究》2017年第3期;《“成于乐”:儒家君子人格养成的性格特征和精神向度》,《华中大学学报(人文社会科学版)》2017年第5期。

[16] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷三十八《乐记》,《十三经注疏》本,第1538页。

[17] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷三十七《乐记》,《十三经注疏》本,第1530页。

[18] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷三十八《乐记》,《十三经注疏》本,第1536页。

[19] 王先谦:《荀子集解》卷十四《乐论篇》,《诸子集成》本,第252页。

[20] 王先谦:《荀子集解》卷十四《乐论篇》,《诸子集成》本,第254—255页。

[21] 王先谦:《荀子集解》卷十四《乐论篇》,《诸子集成》本,第255页。

[22] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷三十八《乐记》,《十三经注疏》本,第1535页。

[23] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷三十八《乐记》,《十三经注疏》本,第1534页。

[24] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷三十七《乐记》,《十三经注疏》本,第1528页。

[25] 王齐洲:《论周代礼乐文化的快乐精神——以先秦儒家阐释为视域》,《清华大学学报(哲学社会科学版》2018年第2期。

[26] 张守节:《史记正义》卷二十四《乐书第二》,《四库全书》本。

[27] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷三十七《乐记》,《十三经注疏》本,第1530页。

[28] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷三十八《乐记》,《十三经注疏》本,第1536页。

[29] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷三十九《乐记》,《十三经注疏》本,第1545页。

[30] 何晏集解、邢昺疏:《论语注疏》卷九《子罕》,《十三经注疏》本,第2491页。

(转载自搜狐号:古代小说网)